Progetti ALEF a favore della leadership femminile:

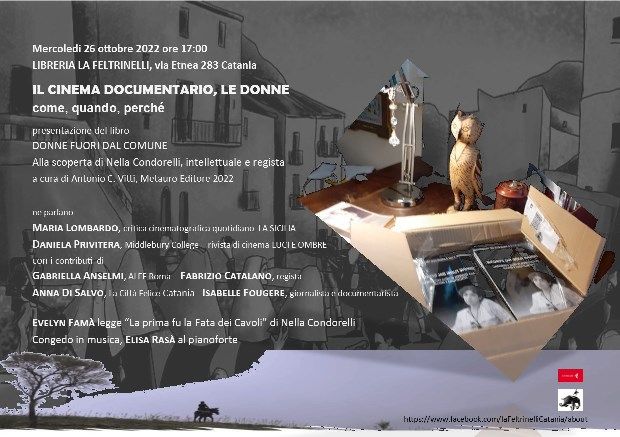

(2007) Azioni per la Leadership & l’Empowerment Femminile

progetto innovativo europeo finanziato dal FSE, svolto a Roma, settore formazione politica, ha coinvolto cinquanta donne con 110 ore di lezioni ed incontri nei quali si è trattato anche il tema della “Funzione ed Azione del Mentoring”

(2007) Elaborazioni teoriche per la costituzione di un Osservatorio di genere sulla leadership femminile

contributo alla fondazione dell'Osservatorio Interuniversitario. Università Sapienza, Roma

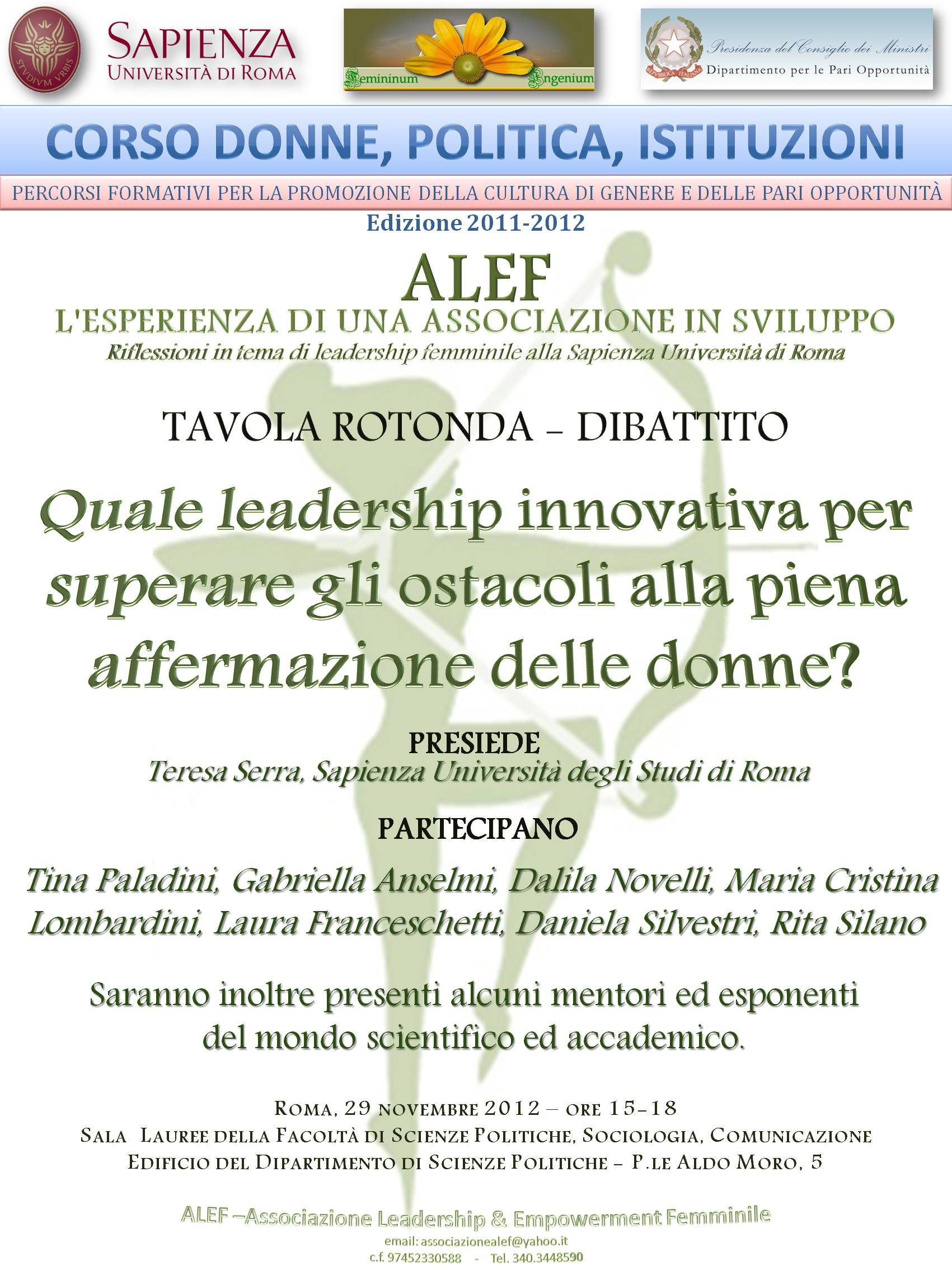

(2012 - 2013) Donne, Politica, Istituzioni - Pari Opportunità teoria prassi, seminario di studi su leadership e empowerment femminile dell'ambito dell'omonimo progetto organizzato da Università Sapienza Roma, Dipartimento di Scienze Politiche

(luglio 2020) Adesione all'invito "Manifestazione di interesse" Presidenza Consiglio dei Ministri - DPO

(ottobre 2020) Presentato alla Presidenza Consiglio dei Ministri - DPO il progetto " Scienziate di ieri, di oggi, e di...domani" in partenariato con Assolei onlus e Scuola Maria Ausiliatrice - Istituto Salesiano Paritario, Roma

(ottobre 2020) Stipulata con l'Università di Padova la convenzione "Tirocinio di formazione ed orientamento"

Elaborazione teorica e partecipazione per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’ Agenda 2030, dall' ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, articolata in 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development goals - SDGs nell'acronimo inglese), Roma 2015, con specifica attenzione ai seguenti Obiettivi / Goals : 1.o Obiettivo - Sconfiggere la povertà che penalizza soprattutto donne e bambini, 4.o Obiettivo - Istruzione di qualità, 5.o Obiettivo - Parità di genere, 11.mo Obiettivo - Città e comunità sostenibili, 13.mo Obiettivo – Lotta contro il cambiamento climatico.

Pur privilegiando sul piano delle azioni concrete gli Obiettivi/ Goals sopraddetti, ALEF opera affinchè il tema della parità di genere sia trasversale a tutti gli Obiettivi/ Goals.

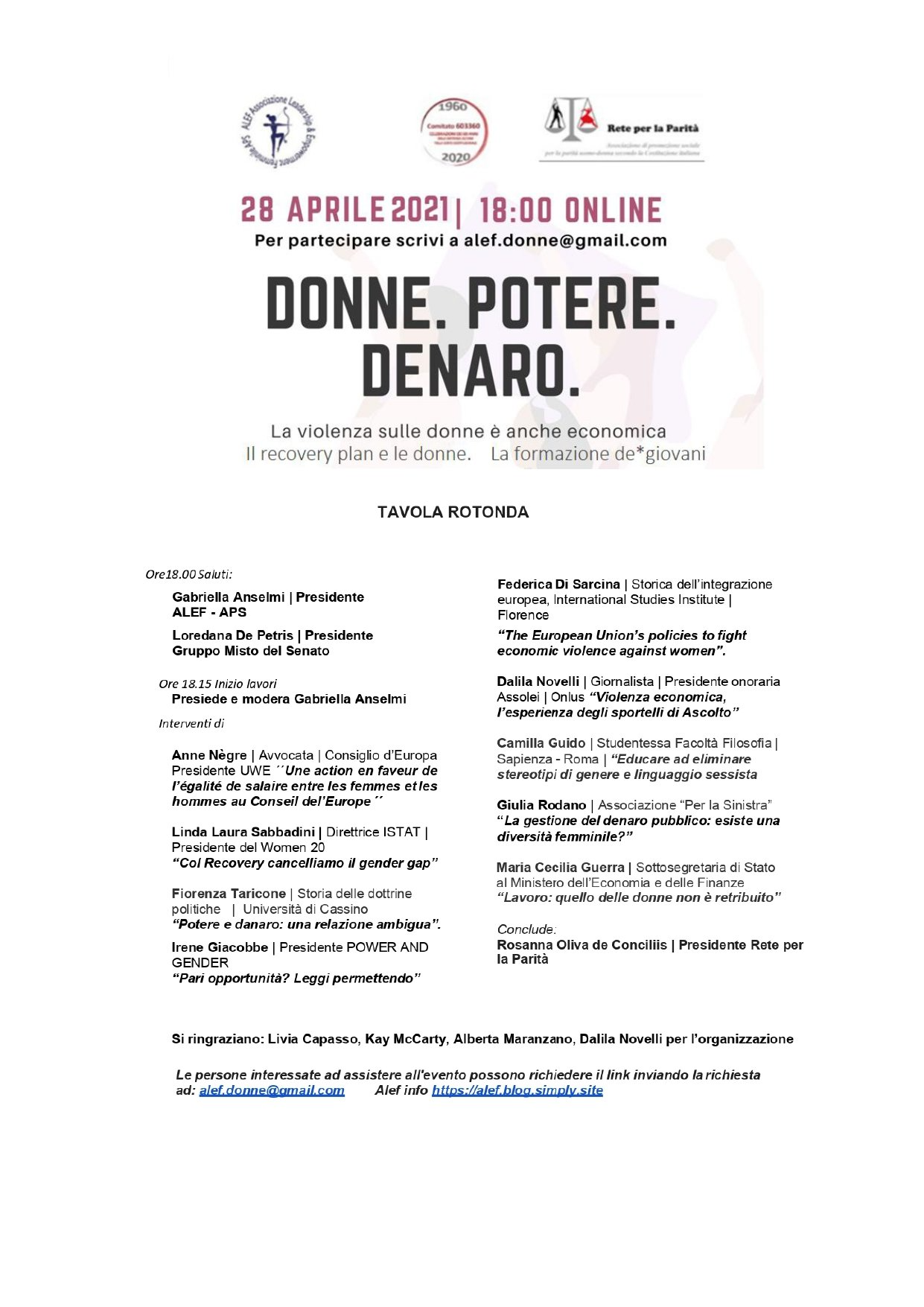

ALEF è inserita nel comitato 603360 - Rete per la Parità